La Révolution française ne fut pas un simple « évènement » historique, mais un développement long et complexe dans lequel nous pouvons identifier divers stades, en commençant par la « révolte des nobles » à la veille de 1789 et en terminant – mais uniquement sous certains aspects – en 1799, avec le « 18 Brumaire », le coup d’État de Napoléon Bonaparte. Il convient de remarquer que certains de ces stades, y compris les (importantes) phases initiale et finale mentionnés, étaient de nature plutôt contre-révolutionnaire que révolutionnaire.

En ce qui concerne les stades véritablement révolutionnaires, il est possible d’en dégager deux. Le premier stade est « 1789 », la révolution modérée. Celle-ci met un terme à l’Ancien Régime, avec son absolutisme royal et son féodalisme, autrement dit, au monopole de pouvoir du monarque et aux privilèges de la noblesse et de l’Église. Des réalisations importantes de « 1789 » font également partie la Déclaration des droits de l’homme, l’égalité de tous les Français devant la loi, la séparation de l’Église et de l’État, un système parlementaire reposant sur un droit de vote limité et, non des moindres, la création d’un État français « moderne », centralisé et « indivisible ». Ces réalisations qui, mises ensemble, constituent un énorme « pas en avant » dans l’histoire de la France, sont ancrées dans une constitution qui, non sans un certain retard, sera promulguée en 1791.

L’Ancien Régime, la France d’avant 1789, était associé à la monarchie absolue et le système révolutionnaire de « 1789 » est censé trouver un foyer confortable dans une monarchie parlementaire et constitutionnelle. En raison des agissements de Louis, cela ne réussit toutefois pas et c’est ainsi que naît, en 1792, une nouvelle forme d’État, la république. « 1789 » fut possible grâce à l’intervention des sans-culottes parisiens mais, essentiellement, c’est l’œuvre de gens modérés, presque exclusivement des membres de la bourgeoisie nantie. Ce sont ces derniers qui, sur les ruines de l’Ancien Régime qui servait les intérêts de la noblesse et du clergé, fondent un État qui doit être au service de la (haute) bourgeoisie[1]. Sur le plan politique, ces bourgeois solides, originaires de toute la France, trouvent un foyer au club des Feuillants d’abord, chez les Girondins ensuite. Mais, dans le Paris des Jacobins radicaux et des sans-culottes fantasques, ils ne se sentiront jamais vraiment chez eux.

Il y a 200 ans, 1815 : la bataille de Waterloo...

Le deuxième stade révolutionnaire est « 1793 ». Cela veut dire la révolution « populaire », radicale, égalitaire, avec des droits sociaux (comme le droit au travail) et des réformes socioéconomiques relativement poussées - reflétés dans une constitution, cette de l’an I ou 1793, qui n’entrera toutefois jamais en vigueur. Cette révolution est radicale, égalitaire, orientée socialement et disposée à réglementer l’économie du pays - et donc à limiter la liberté individuelle dans une certaine mesure au profit de la communauté, c’est-à-dire « pour le bonheur commun ». (Comme, en même temps, le droit à la propriété est maintenu, « 1793 » peut donc être qualifié de « social-démocratique » plutôt que « socialiste ».) « 1793 » est l’ouvrage de Robespierre et de la Montagne, c’est-à-dire des Jacobins parisiens essentiellement petit-bourgeois dont les principes, au fond, sont aussi « libéraux » que ceux de la haute bourgeoisie, mais dont les mesures cherchent aussi à satisfaire les besoins élémentaires de la sans-culotterie parisienne, les alliés indispensables des Jacobins dans leur lutte non seulement contre les Girondins, mais aussi et surtout contre la contre-révolution. La révolution radicale est un phénomène parisien, une révolution faite par et pour Paris. Aussi l’opposition vient-elle essentiellement de l’extérieur de Paris, à savoir de la grande bourgeoisie des villes provinciales, représentée et dirigée par les Girondins, et des paysans des campagnes. Avec « 1793 », la révolution devient à de nombreux égards un conflit entre Paris et le reste de la France.

La contre-révolution – incarnée par les émigrés de la noblesse, par les prêtres réfractaires et par les paysans en révolte en Vendée et ailleurs dans les provinces – s’en est prise à « 1789 » ainsi qu’à « 1793 » et elle ne veut rien moins qu’un retour à l’Ancien Régime ; en Vendée, les insurgés se battent pour le roi et l’Église. La bourgeoisie nantie, surtout retranchée dans les grandes villes provinciales françaises, est hostile à « 1793 », mais pour « 1789 ». La bourgeoisie est contre « 1793 » car, au contraire des sans-culottes parisiens, elle n’a rien à gagner et tout à perdre dans un progrès révolutionnaire radical allant dans la direction indiquée par les Montagnards avec leur constitution de 1793, avec son égalitarisme et son intervention de l’État dans la vie économique. La bourgeoisie est également opposée à un retour à l’Ancien Régime dans lequel l’État serait de nouveau mis à la disposition de la noblesse et du clergé. « 1789 », par contre, signifie la création d’un État français au service de la bourgeoisie, « 1789 » est la révolution de et pour la bourgeoisie.

Un « retour en arrière » vers la révolution bourgeoise, modérée de 1789 – mais aussi avec une république, au lieu d’une monarchie constitutionnelle – voilà l’objectif et, à de nombreux égards, le résultat de la « réaction thermidorienne » de 1794[2]. Thermidor produit la constitution de l’an III qui, comme l’a écrit un historien français, « garantit la propriété privée et les idées libérales [et] supprime tout ce qui, dans la direction du socialisme, va plus loin que la révolution bourgeoise[3] ». La réédition thermidorienne de « 1789 » produit par conséquent un État décrit comme la « république bourgeoise » ou comme la « république des propriétaires ».

Menacé à gauche par le néo-jacobinisme et, à droite, par le royalisme contre-révolutionnaire, le système que les Thermidoriens ont bricolé, c’est-à-dire le Directoire, a de plus en plus besoin d’être sauvegardé par l’intervention de l’armée. Pour sauver son hégémonie socio-économique, c’est alors seulement que la bourgeoisie décide de confier son pouvoir politique à un général fiable et c’est ainsi que la révolution débouche sur une dictature militaire. On peut dire qu’avec « Brumaire », la bourgeoisie nantie française transfère à Bonaparte le pouvoir politique qu’elle possède afin de ne pas le perdre du côté des royalistes ou des Jacobins. En échange de cette faveur, Bonaparte conjurera en effet aussi bien le danger royaliste que jacobin et il garantira et renforcera le système socio-économique de « 1789 » entre autres, sur le plan financier, par la fondation de la Banque de France en 1800, sur le plan juridique, au moyen de son code civil de 1804, etc.[4] « En Napoléon », écrit l’historien Georges Dupeux, « la bourgeoisie a trouvé en même temps un protecteur et un maître[5]. »

Par rapport à la révolution, la dictature de Bonaparte est donc ambivalente. D’une part, la révolution est terminée, liquidée même, en ce sens que c’en est fait non seulement de ce genre d’expérimentations égalitaires de « 1793 », mais même de la façade démocratique républicaine de « 1789 ». Mais, d’autre part, les réalisations essentielles de « 1789 » ont été conservées et même consolidées. À la question de savoir maintenant si Napoléon fut oui ou non un révolutionnaire, on peut répondre comme suit. Il était pour la révolution en ce sens qu’il était contre la contre-révolution royaliste et comme deux négatifs s’annulent, quelqu’un d’hostile à la contre-révolution est automatiquement un révolutionnaire. Mais on peut dire aussi que Napoléon, en même temps, était pour et contre la révolution : il était pour la révolution bourgeoise modérée de 1789, celle des Feuillants-Girondins-Thermidoriens, mais il était opposé à la révolution radicale de 1793, celle des Jacobins et sans-culottes parisiens. Annie Jourdan cite un commentateur d’Allemagne, plus précisément de la Prusse de l’époque, qui comprenait déjà en son temps que Bonaparte « n’avait jamais été autre chose que la personnification de l’un des divers stades de la révolution », comme il l’écrivait en 1815[6]. Ce stade était la révolution bourgeoise, celle de 1789, que Napoléon avait garantie non seulement en France, mais exportée également vers le reste de l’Europe.

Pour terminer la révolution – dans le sens d’éviter qu’elle aille plus loin que les réalisations de « 1789 » –, elle devait être sortie de Paris. À cet égard, on avait intelligemment choisi l’homme qui devait aller sortir la révolution de Paris, qui devait mettre un terme au projet radical des Jacobins et sans-culottes petit-bourgeois de Paris et qui, au contraire, allait consolider la révolution bourgeoise. On fit appel à Napoléon Bonaparte, un homme d’Ajaccio, la ville provinciale de France la plus éloignée de la capitale. En outre, Napoléon était un « enfant de la gentilhommerie corse[7] », autrement dit, le rejeton d’une famille dont on pouvait dire aussi bien qu’elle était grande-bourgeoise avec des prétentions nobiliaires que de petite noblesse avec un style de vie grand-bourgeois. En tout cas, à bien des égards, les Bonaparte appartenaient à la haute bourgeoisie, la classe qui, dans toute la France, grâce à « 1789 », avait atteint ses objectifs et avait cherché à les consolider via une dictature militaire face aux menaces « manant de la gauche aussi bien que de la droite.

Il vaut la peine de faire remarquer ici aussi que le pas politique décisif dans le processus de la liquidation de la révolution, c’est-à-dire « Brumaire », fut en même temps un pas géographique s’écartant de Paris, un pas loin du creuset de la révolution, loin de l’antre du lion du jacobinisme et de la sans-culotterie bien trop révolutionnaires. En outre, le déplacement vers le faubourg de Saint-Cloud constituait aussi un sauf, petit, certes, mais symbolique quand même, et à ne pas négliger, en direction des campagnes bien moins révolutionnaires et même plus ou moins contre-révolutionnaires. Enfin, on peut encore faire allusion à une petite ironie de l’histoire et de la topographie, à savoir le fait que Saint-Cloud se situe aussi sur la route de Paris à Versailles, la résidence des rois absolutistes d’avant la Révolution. Le fait que le coup d’État du 18 brumaire eut lieu à Saint-Cloud fut le reflet topographique du fait historique qu’après l’expérience démocratique de la révolution, la France emprunta à nouveau la voie d’un système politique absolutiste comme celui dont Versailles avait été le « soleil », en son temps. Mais, cette fois, la destination était un système absolutiste sous la direction d’un Bonaparte et non plus d’un Bourbon et, bien plus important encore : un système absolutiste au service de la bourgeoisie, et non plus de la noblesse.

Si nous pensons à la dictature de Bonaparte, et aussi, d’ailleurs, à la république de la Convention post-thermidorienne et du Directoire, nous ne pensons, au contraire des années de 1789 à 1794, pas tant aux événements révolutionnaires ou contre-révolutionnaires dans la capitale française, qu’à une interminable série de guerres, de combats loin de Paris et, dans bien des cas, hors des frontières de la France, des batailles que rappellent à Paris, naturellement, des noms de rues, de places, de ponts et de gares comme Iéna, Rivoli, Wagram et Austerlitz. Ce n’est pas un hasard, car les guerres étaient extrêmement fonctionnelles, pour le but primordial de Thermidor et de la dictature bonapartiste : conserver les réalisations de « 1789 » et empêcher aussi bien un retour à l’Ancien Régime qu’une réédition de « 1793 ».

Avec leur Terreur, Robespierre et les Montagnards voulaient non seulement protéger la révolution, mais aussi l’approfondir, la radicaliser, l’intensifier, ce qui signifiait en même temps qu’ils « internalisaient » la révolution au sein de la France même et, avant tout, au cœur de la France, dans la capitale, Paris. Ce n’est pas un hasard si, étroitement associées à la révolution radicale, les guillotinades eurent lieu au centre de la place de la ville, elle-même située au centre du pays. Pour concentrer leur propre énergie et celle des sans-culottes et de tous les vrais révolutionnaires sur cette « internalisation » de la révolution, Robespierre et ses amis jacobins – au contraire des Girondins – étaient par principe opposés aux guerres internationales, qu’ils considéraient comme un gaspillage d’énergie révolutionnaire et un danger pour la révolution. Inversement, la série interminable de guerres qui furent menées par la suite, d’abord sous les auspices du Directoires thermidorien, et ensuite sous ceux de Bonaparte, revenaient à une « externalisation » de la révolution, à une exportation de la révolution – la révolution bourgeoise de 1789 – qui servit en même temps à empêcher la poursuite de l’« internalisation » ou de la « radicalisation » de la révolution à la 1793.

Ce fut donc pour mettre un terme à la révolution en France même, et surtout à Paris, que Napoléon exporta la révolution – celle de 1789 – vers le reste de l’Europe. Ce fut pour empêcher que le courant puissant de la révolution creusât plus profondément encore son propre lit – Paris et le reste de la France – que les Thermidoriens d’abord et Bonaparte ensuite firent couler les eaux révolutionnaires houleuses hors des rivages de la frontière française pour ainsi inonder toute l’Europe.

La guerre à l’étranger offrait une solution aux problèmes sociaux brûlants de Paris, des problèmes qui avaient rendu possible les grands actes révolutionnaires comme la prise de la Bastille. Le service militaire et l’impact « keynésien » positif de la guerre sur l’économie nationale – menant à ce qu’on appelle aujourd’hui une économie centrée sur la guerre – constituaient une sorte de solution aux problèmes socio-économiques. Les chômeurs furent en grande partie absorbés par l’armée et les dépenses militaires stimulèrent la demande de produits aux manufactures qui, par exemple, purent confectionner des uniformes pour l’armée. Mais, vu d’un point de vue thermidorien, le recrutement loin de Paris, surtout des jeunes sans-culottes, eut encore un autre avantage qu’il ne faut certainement pas négliger : De la sorte, pour l’action révolutionnaire collective, telle la prise d’assaut des Tuileries, il ne restait plus, en dehors des femmes, qu’une poignée d’hommes, trop peu nombreux pour pouvoir répéter dans Germinal et Prairial 1795 les succès de la sans-culotterie de 1789. Le Directoire, puis Bonaparte, rendront permanent ce système en introduisant le système militaire obligatoire et en se lançant dans une interminable série de guerres. « Ce fut lui [Napoléon] », écrit l’historien Henri Guillemin, « qui éloigna les jeunes plébéiens potentiellement dangereux loin de Paris et les envoya même à Moscou – au grand soulagement des gens de bien[8]. »

Dans le même temps, les guerres menées à bien, suivies de l’occupation et du pillage des pays étrangers, rapportèrent également de l’argent à l’État français. (« La guerre rapporte », disaient déjà les Thermidoriens ; et, en 1810, Napoléon expliqua publiquement que « la guerre est la source de la richesse du pays »[9].) Avec cet argent, on pouvait même entretenir l’armée, contribuer à assainir les finances de l’État et larguer quelques miettes au « menu peuple » de France et surtout de Paris, par exemple sous la forme de prix bas subventionnés pour le pain et autres denrées alimentaires essentielles et, de cette façon, calmer non seulement sa faim physiologique, mais aussi sa faim révolutionnaire au sens figuré. Les problèmes sociaux de Paris et de la France en général furent donc en un certain sens résolus par la guerre et aux dépens des étrangers.

Officiellement, les guerres servaient à faire partager au reste de l’Europe les bienfaits de la révolution, de la révolution bourgeoise de 1789, s’entend, et, ce noble but devant les yeux, les sans-culottes partirent au combat avec enthousiasme. (Ils allaient se rendre compte de près que Robespierre avait raison quand il prédisait que les « missionnaires armés » ne seraient pas accueillis les bras ouverts.) La nouvelle des grandes victoires suscita aussi parmi la sans-culotterie restée au pays une fierté patriotique qui allait fonctionner comme compensation à l’enthousiasme révolutionnaire, refroidi après Germinal et Prairial, du vivier jacobin de Paris. (Un historien a notée dans ce contexte que la nouvelle des victoires accrut encore « la profondeur du patriotisme où se mêlent l’enthousiasme jacobin et l’exaltation chauvine de la grande nation[10] ».)

Avec un peu d’aide de la part du dieu de la guerre, de Mars, l’énergie révolutionnaire des sans-culottes et du peuple français put être canalisée le long de voies moins radicales, considérées d’un point de vue révolutionnaire. Nous avons affaire ici avec ce qu’on appelle en anglais un "displacement processus", un processus de transfert : le peuple français, y compris les sans-culottes parisiens, perdit progressivement son enthousiasme pour la révolution et tous les idéaux de liberté, d’égalité et de solidarité entre Français et avec les peuples voisins et il alla de plus en plus adorer le veau d’or du chauvinisme national, de l’expansion territoriale vers des frontières supposées « naturelles » comme le Rhin, et de la gloire internationale de la « grande nation » et – après les 18 et 19 brumaire – de son chef, Bonaparte.

C’est ainsi que nous comprenons aussi la réaction à double sens des peuples européens vis-à-vis des guerres et des conquêtes de la France à cette époque. Alors que certains – les élites de l’Ancien Régime, par exemple, et les paysans – rejetaient la Révolution française dans sa totalité et que d’autres – avant tout des Jacobins locaux, comme les « patriotes » hollandais – l’applaudissaient plutôt inconditionnellement, beaucoup , et sans doute la plupart, passèrent du Charybde de l’admiration pour les idées et les réalisations de la Révolution française au Scylla de la répulsion envers le militarisme, le chauvinisme sans bornes et l’impérialisme impitoyable de la France – également dans le domaine de la langue[11] – après Thermidor, durant l’époque du Directoire et sous Napoléon. De nombreux non-Français luttèrent entre une admiration et une répulsion simultanées pour la Révolution française. Chez d’autres, l’enthousiasme initial dut tôt ou tard céder le pas face à la désillusion. Nous pensons par exemple à Beethoven, qui, avec sa troisième symphonie, l’Eroica, encensa d’abord Napoléon avec enthousiasme comme incarnation de la révolution et qui, par la suite, composa une musique destinée à célébrer les victoires de Wellington sur ce même Napoléon dans la Vienne des empereurs Habsbourg. En ce qui concerne les Britanniques, ils accueillirent favorablement « 1789 », car ils interprétaient cette révolution « modérée » non sans raison comme l’importation en France d’une sorte de monarchie constitutionnelle et parlementaire qu’ils avaient eux-mêmes introduite une centaine d’années plus tôt déjà, au temps de leur fameuse « Glorious Revolution ». Le poète William Wordsworth traduit cet enthousiasme des débuts par les fameux vers que voici :

« Bliss was it in that dawn to be alive,

But to be young was very heaven ! »

« Quelle bénédiction en cette aube que de vivre,

Mais être jeune alors, c’était le vrai paradis ! »

Mais, pour finir, avec « 1793 » et la Terreur, la plupart, ou du moins bon nombre des Britanniques – et, parmi ceux-ci, surtout les conservateurs – considérèrent avec répulsion les événements qui se déroulaient de l’autre côté du « Channel ». Leur porte-parole fut Edmund Burke, dont les "Reflections on the Revolution in France" – déjà publiées en novembre 1790 – furent une véritable Bible pour les contre-révolutionnaires, non seulement en Angleterre, mais partout dans le monde. Un siècle et demi plus tard, George Orwell allait écrire que « pour l’Anglais moyen, la Révolution française ne signifie rien de plus qu’une pyramide de têtes tranchées[12] ». Il aurait pu dire la même chose de la quasi-totalité des autres non-Français de son époque, et même d’aujourd’hui.

Dernière considération, et non des moindres, d’abord pour les Thermidoriens et ensuite pour les partisans de Bonaparte, les guerres furent une brillante affaire en ce sens qu’il y avait des sommes colossales à gagner pour toutes sortes d’hommes d’affaires et surtout pour les petits amis du régime. « La guerre » s’est révélée excellente pour « les affaires », surtout après la chute des Robespierre. Avec les livraisons à l’armée, exclusivement confiées à des entreprises privées, ce sont des fortunes qui se gagnèrent. Et, tant que les guerres napoléoniennes furent des succès, elles rapportèrent non seulement des marges bénéficiaires élevées, mais elles mirent aussi des sources de matières premières et des marchés de débouchés à la disposition de l’industrie française, qui se développait de plus en plus vite, et des industriels français qui, de la sorte, purent jouer un rôle de plus en plus important au sein de la bourgeoisie. Par conséquent, ce fut aussi sous Napoléon que le capitalisme industriel typique du 19ème siècle commença à supplanter le capitalisme commercial typique des quelques siècles précédents. (Ce fut également le cas pour la Belgique annexée à l’époque par la France, ne pensons qu’à Liévin Bauwens et au début de la révolution industrielle à Gand.) Fait remarquable en France, l’accumulation de capital commercial avait surtout été rendue possible grâce au commerce des esclaves, alors que l’accumulation du capital industriel eut beaucoup à voir avec la série quasi ininterrompue de guerres qui furent menées, par le Directoire d’abord et par Napoléon ensuite. En ce sens, Balzac avait raison quand il écrivait que « derrière chaque grande fortune se cache un crime ».

Jusqu’à l’époque de Robespierre, la France révolutionnaire avait également fait la guerre, mais pour combattre la contre-révolution et défendre la révolution. C’est après la chute de Robespierre, au moment de Thermidor, que la France se révéla en tant que pays militariste et qu’elle déclencha elle-même une série sans fin de guerres, de guerres de conquêtes qu’on fit passer pour des guerres de libération. « Sous le régime thermidorien », écrit Annie Jourdan, « la France républicaine devient une France guerrière[13]. » Ce n’est certes pas un hasard non plus si, parmi les nombreux chants révolutionnaires de l’époque, c’est précisément la très militariste Marseillaise, qui s’en prenait aux ennemis étrangers, fut promue au rang d’hymne national par les Thermidoriens, le 14 juillet 1795, et non, par exemple, le chant tout aussi populaire, voire davantage, Ah, Ça ira ! D’un point de vue thermidorien, ce dernier chant était en effet extrêmement incorrect politiquement. Il n’évoquait pourtant pas « 1793 » mais, malgré tout, la facette la plus radicale de « 1789 » ; il s’en prenait, à sa façon jacobine, à l’ennemi intérieur et il plaidait ainsi pour une internalisation – et non une externalisation de la révolution, autrement dit, pour l’approfondissement ou la radicalisation de la révolution chez soi au lieu de l’exportation vers l’étranger d’une version comparativement édulcorée de la révolution, et ce, au moyen de la guerre. (Il convient en outre de tenir compte du fait qu’avec l’appellation « aristocrates », les sans-culottes visaient souvent « l’aristocratie bourgeoise » aussi, la haute bourgeoisie et les riches en général[14].)

La Marseillaise fut l’hymne de la Révolution française, plus précisément de « 1789 » et elle fut en même temps le chant de combat par excellence de l’exportation de « 1789 » par le biais de la guerre. Aussi ne devons-nous pas être étonnés si la Marseillaise, normalement associée à la République française, a pu continuer à servir d’hymne national sous l’empire de Napoléon aussi, alors qu’au contraire, le très radical Ah ! Ça ira ! disparut du circuit en tant qu’œuvre musicale. Pour des raisons similaires, Bonaparte conserva également le drapeau tricolore, symbole non seulement de la Révolution de 1789, mais aussi de l’impérialisme français. Mais le rouge, déjà comme drapeau mais certainement aussi comme couleur du bonnet, ne plus pu être aperçu nulle part dans son empire. Le port du bonnet rouge fut d’ailleurs déjà interdit par les Thermidoriens.

Les guerres menées par la France révolutionnaire stimulaient le développement industriel, autrement dit le développement d’un système industriel de production. Par conséquent, elles sonnèrent aussi le glas de l’ancien système « artisanal » de production, à petite échelle, dans lequel les artisans réalisaient des produits de façon traditionnelle, non mécanisée, dans leurs ateliers. Au moyen de la guerre, la bourgeoisie thermidorienne et bonapartiste ne fit donc pas seulement disparaître physiquement les sans-culottes – essentiellement un groupe hétérogène d’artisans, de boutiquiers et autres petits producteurs – de Paris, mais elle les escamota également du paysage socio-économique. Pendant la Révolution à Paris, la sans-culotterie put jouer un rôle historique de premier plan. Du fait des guerres révolutionnaires qui liquidèrent la révolution, la sans-culotterie disparut de la scène de l’histoire. En ce sens, la révolution a en effet dévoré ses enfants. À la façon d’un anthropophage, la bourgeoisie française a dévoré son ennemi de classe – pour en lieu et place en engendrer un autre, bien plus dangereux encore, à savoir le « prolétariat » industriel. D’ailleurs, sur le plan de la production économique, l’avenir appartenait désormais aux machines, aux usines, aux industriels et, en ce qui concerne le travail, aux ouvriers d’usine salariés, et non plus aux artisans « indépendants ». Dans ce prolétariat typique du 19ème siècle, la bourgeoisie trouvera un opposant bien plus redoutable que dans la sans-culotterie encore typique de la fin du 18e siècle.

À de nombreux égards, les sans-culottes rendirent possible le succès de la Révolution, mais ce fut la Révolution qui balaya les sans-culottes. Cela se passa dans les villes, et surtout à Paris. Dans les campagnes, un phénomène similaire se produisit. Les paysans y firent la révolution, mais, en raison de la vente des biens ecclésiastiques aux citoyens et paysans aisés, la Révolution balaya les petits paysans et en fit avant tout de la « chair à canon » pour les guerres napoléoniennes et, ensuite, des prolétaires ruraux. Ces prolétaires ruraux allaient s’en aller pour les villes – non seulement à Paris, mais aussi dans des villes industrielles comme Lyon, Metz, Lille, Roubaix et Saint-Étienne – pour y trouver du travail dans les usines et ainsi se muer en prolétaires urbains, autrement dit des ouvriers d’usine qui reprendraient le rôle des sans-culottes, non seulement dans le processus de production, mais aussi dans les conflits sociaux de l’ère nouvelle qui débuta avec la Révolution française.

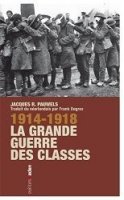

La Révolution, le triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse, élimina la sans-culotterie, sans l’aide de laquelle ce triomphe n’eût pas été possible. Mais, en même temps, la Révolution contribua également à produire la classe des travailleurs salariés qui, au cours du siècle suivant et plus longtemps encore, allait contester ce triomphe bourgeois. Ici, des révolutions éclatèrent encore bien à propos, puis il en résulta de nouvelles guerres qui, à leur tour, aboutirent à des révolutions. Nous pensons par exemple à la guerre franco-prussienne de 1870-1871, qui fut suivie de la Commune de Paris. L’exemple le plus spectaculaire fut toutefois la Grande Guerre de 1914-1918 qui, en Europe, était censée mettre un terme une fois pour toutes à la révolution mais qui, au contraire, se révéla comme la mère de la grande révolution russe. . .

Avec Bonaparte, la révolution se termina là où elle devait finir, du moins en ce qui concerne la bourgeoisie française ; avec Bonaparte, ce fut la bourgeoisie française qui triompha. Ce n’est donc pas un hasard si, dans les villes françaises, les « notables », c’est-à-dire les hommes d’affaires, les banquiers, les avocats et autres représentants de la haute bourgeoisie, se réunissent volontiers dans des cafés ou des restaurants portant le nom de « Bonaparte », comme l’a fait remarquer quelque part le sociologue Pierre Bourdieu dans un de ses ouvrages. La haute bourgeoisie est toujours reconnaissante à Napoléon des grands services qu’il lui a rendus et, surtout, du fait qu’il a pu garantir sa position socio-économique des menaces de la droite et de la gauche. La pierre angulaire de cette position fut naturellement le droit à la propriété, quelque chose qu’il ne faut pas confondre avec les simples biens que l’on possède. Ici, cela sous-entend la propriété privée des moyens de production. Le témoignage le plus dramatique du fait que cette propriété privée, l’alpha et l’oméga de tout système bourgeois, fut et resta inviolable sous la dictature de Napoléon, est d’ailleurs la restauration de l’esclavage par ce dernier dans les colonies françaises car, à l’époque, les esclaves étaient encore considérés comme une forme légitime de propriété[15].

En ce qui concerne les membres de la haute bourgeoisie, ce que ces « bourgeois gentilshommes » qui, avant 1789, avaient singé la noblesse qu’ils haïssaient et admiraient en même temps, surent également apprécier, ce fut que, dans l’empire napoléonien, ils purent eux aussi acquérir de prestigieux titres de noblesse pour les bons et loyaux services qu’ils avaient rendus au régime. Napoléon donna en effet naissance à une nouvelle forme de noblesse pour laquelle le critère d’appartenance ne résidait plus dans la naissance, mais bien dans le « mérite ». Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance d’un tel facteur socio-psychologique : la haute bourgeoisie de cette autre république née de la révolution, les États-Unis d’Amérique, a elle aussi un faible pour les attributs pseudo-aristocrates et supposés prestigieux. Comme en son temps dans la France des Louis, on donne dans de nombreuses « dynasties » américaines des capitaines d’industrie les mêmes prénoms aux fils qu’aux pères, avec l’attribution en prime d’un chiffre romain, comme, par exemple, l’arrière-petit-fils du magnat du pétrole John Rockefeller, le Rockefeller d’origine, est aujourd’hui connu sous le nom de John Rockefeller IV.

En France même et dans bien d’autres pays, beaucoup de gens, y compris des hommes politiques et des historiens, méprisent Robespierre et les Jacobins et, bien sûr aussi, les sans-culottes, et les condamnent pour les effusions de sang qui sont allées de pair avec leur révolution « populaire » et radicale, avec « 1793 ». Ces mêmes personnes ont souvent beaucoup d’admiration pour Napoléon, le sauveteur de la révolution bourgeoise, modérée, de « 1789 ». Ils condamnent l’« internalisation » de la Révolution française, prétendument parce qu’elle est allée de pair avec la Terreur qui, en Franc et surtout à Paris, préleva un tribut de plusieurs milliers de victimes, et ils en rejettent la faute sur l’« idéologie » jacobine et/ou sur la soif de sang supposée innée du « peuple ». Ils ne comprennent manifestement pas – ou ne veulent pas comprendre – que l’« externalisation » de la révolution par les Thermidoriens et par Napoléon, associée aux guerres internationales qui s’éternisèrent durant quelque vingt ans, ont coûté la vie à plusieurs millions de personnes à travers toute l’Europe, y compris à d’innombrables Français. En fait, on peut dire que ces guerres ont constitué une forme de terreur plus importante et plus sanglante que ne le fut jamais le pouvoir de terreur des Montagnards.

De ce gouvernement de terreur, on estime qu’il coûta la vie à 50.000 personnes, ce qui revenait à quelque 0,2 pour 100 de la population de la France. « Est-ce beaucoup, ou peu ? », demande l’historien qui cite ces chiffres[16]. En comparaison avec le nombre de victimes des guerres livrées pour l’expansion territoriale temporaire de la « grande nation » et pour la gloire de Bonaparte, c’est peu. La seule bataille de Waterloo, la dernière de la prétendue « glorieuse » carrière de Napoléon, tua ou blessa entre 45.000 et 50.000, « plus ou moins » ; si on y ajoute les « escarmouches » préalables de Ligny et des Quatre-Bras, on arrive au total de 80.000 ou 90.000 tués et blessés. Et la bataille de Leipzig, également perdue par Napoléon, en 1813, aujourd’hui presque totalement oubliée, fit environ 140.000 victimes[17].

En ce qui concerne sa catastrophique campagne de Russie, Napoléon a laissé là-bas des centaines de milliers de morts et de mutilés. Mais personne ne parle jamais d’une « terreur » bonapartiste et Paris compte d’innombrables monuments, rues et places publiques censés immortaliser les « hauts faits héroïques » du Corse. Et, dans une comparaison de la terreur, respectivement de Robespierre et de Bonaparte, ne devons-nous pas en réalité tenir compte du fait incontestable que la mort par la guillotine était sans nul doute rapide et indolore, comparée avec la mort sur un champ de bataille ? Là, seuls les chanceux étaient touchés par un balle en pleine poitrine et les blessés laissés pour compte – généralement atrocement mutilés – étaient parfois dévorés vifs par les loups.

En remplaçant la révolution permanente en France, et surtout à Paris, par une guerre permanente à travers toute l’Europe, notaient déjà Marx et Engels, les Thermidoriens et leurs successeurs « perfectionnèrent » la Terreur, en d’autres termes, ils firent finalement verser infiniment plus de sang que le gouvernement de terreur de Robespierre. En tout cas, il est indéniable que l’exportation ou l’« externalisation », par le biais de la guerre, de la révolution grande-bourgeoise thermidorienne, préleva un tribut bien plus lourd que le tentative par les Jacobins de radicaliser la révolution au moyen de la Terreur, de l’« internaliser » en France même et, avant tout, à Paris.

Tout comme nos hommes politiques et nos médias, la plupart des nos historiens, toutefois, considèrent toujours la guerre comme une activité parfaitement légitime d’un État et comme une source de gloire et de fierté pour les vainqueurs et, dans de nombreux cas, pour les supposés perdants « héroïques ». Inversement, les milliers, dizaines ou centaines de milliers, voire les millions de victimes de la « guerre » – aujourd’hui, par exemple, provoquées par les bombardements aériens – ne reçoivent jamais la même attention ou sympathie que les bien moins nombreuses victimes de la « terreur », une forme de violence qui n’est pas (directement) sponsorisée par un État et qui, de ce fait, est considérée comme illégitime. Ne pensons qu’à l’actuelle « guerre contre le terrorisme », une fois de plus une forme de guerre permanente qui, en ce qui concerne la grande puissance qui-ne-cesse-jamais-de-faire-la-guerre, fait allumer chez les « simples citoyens » américains – les « sans-culottes » américains, en quelque sorte ! – le chauvinisme irréfléchi, secoueur de bannières et, aux plus pauvres d’entre eux, fournit en même temps du travail sous la forme d’une carrière dans les Marines. Au profit de l’industrie américaine, cette guerre garantit entre-temps les sources de matières premières vitales, comme le pétrole et, pour les fabricants d’armes et toutes sortes d’autres firmes, surtout celles qui ont des amis à la Maison-Blanche, elle fonctionne comme une corne d’abondance de profits vertigineux. Les similitudes avec les guerres du Directoire et de Bonaparte sont à portée de main. Comment disent encore les Français ? « Plus ça change, plus c’est la même chose »...

Jacques Pauwels

Jacques Pauwels, auteur de : Het Parijs van de sansculotten. Een reis door de Franse Revolutie (Le Paris des sans-culottes. Un voyage à travers la Révolution française), EPO, 2007, 232 pages. Uniquement en néerlandais.

[1] Albert Soboul, A Short History of the French Revolution 1889-1799, Berkely/CA, 1977, p. 158, écrit à ce propos : « Ce furent la Terreur et la violence du peuple qui balayèrent les ruines du féodalisme et de l’absolutisme au profit de la bourgeoisie. »

[2] François Furet et Denis Richet, La Révolution française, nouvelle édition, Paris, 1973, p. 258, résument bien la chose : « Thermidor renoue le lien avec 1789. »

[3] Charles Morazé, The Triumph of the Middle Classes : A Political and Social History of Europe in the Nineteenth Century, Garden City/NY, 1968, pp. 165-66.

[4] Voir par exemple Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, Munich, 1990, p. 668.

[5] Georges Dupeux, La société française 1789-1970, Paris, 1974, p. 100.

[6] Annie Jourdan, La Révolution, une exception française ?, nouvelle édition, Paris, 2006, p. 292.

[7] Furet et Richet, op. cit., p. 405.

[8] Henri Guillemin, Silence aux pauvres !, Paris, 1989, pp. 119-20. Voir aussi Michel Vovelle, Die Französische Revolution : Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten, Francfort-sur-le-Main, 1985, pp. 117-18.

[9] Cité dans Guillemin, op. cit., p. 58.

[10] Denis Woronoff, La République bourgeoisie de Thermidor à Brumaire 1794-1799, Paris, 1972, p. 78.

[11] Le français était considéré comme la langue de la révolution et devait par conséquent « être universalisé » ; inversement, d’autres langues, et certainement à l’intérieur de la France même, étaient considérées comme le reflet linguistique de la contre-révolution et devaient par conséquent être éradiquées. « Éradiquons les dialectes [jargons]... », proclamait un révolutionnaire en 1794, « la République est une et indivisible sur le plan de son territoire et de son système politique, elle doit aussi être une et indivisible sur celui de sa langue » ; voir Jürgen Trabant, « Langue et révolution »,

[12] Cité dans M. J. Cohen et John Major, History in Quotations, Londres, 2004, p. 524.

[13] Jourdan, op. cit., p. 245.

[14] Soboul, op. cit., pp. 25-27.

[15] Clarence J. Munford, « Les Libertés de 1789 in the Caribbean – Slave Revolution in St. Domingue », dans Manfred Kossok et Editha Kross (éds), 1789 – Weltwirkung einer grossen Revolution, Berlin, 1989, tome deux, p. 540.

[16] Vovelle, op. cit., p. 141 ; voir aussi https://en.wikipedia.org/wiki/Reign_of_Terror

[17] Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon, Bloomington/IN, 1980, pp. 81-82, 252-53