Thème : Le Monde Diplomatique

3 juillet 2024

Le Monde Diplomatique (juillet 2024)

Bernard GENSANE

Anne-Cécile Robert évoque la justice internationale dans le chaudron de Gaza. Les tribunaux internationaux se sont rarement trouvés à ce point sous le feu des projecteurs. Les deux procédures ouvertes à La Haye concernant Gaza – l’une contre l’État d’Israël, l’autre contre deux de ses dirigeants et ceux du Hamas -– illustrent les fractures d’une géopolitique bouleversée.

Un dirigeant m’a interpellé : « Cette cour est faite pour l’Afrique et les voyous comme Poutine”. » Le 20 mai dernier, sur CNN, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) évoquait les réactions à sa demande d’émission de mandats d’arrêt contre trois chefs du Hamas – MM. Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (dit « Deïf ») et Ismaïl Haniyeh – ainsi que contre le premier ministre d’Israël, M. Benyamin Netanyahou, et son ministre de la défense, M. Yoav Galant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza. Inédite contre des élus d’un pays démocratique, la requête a été qualifiée de « scandaleuse » par le (...) Lire la suite »

7

3 février 2024

Le Monde Diplomatique, février 2024

Bernard GENSANE

Benoit Bréville décrit la révolte des tracteurs : « Lors de son monologue télévisé de deux heures, le 16 janvier dernier, M. Emmanuel Macron n’a pas consacré plus de cinq secondes au sort des agriculteurs. Une clairvoyance indéniable : deux jours plus tard éclatait l’une des plus importantes révoltes agricoles des dernières décennies. Aux quatre coins de France, des tracteurs bloquent les autoroutes, des éleveurs déversent du lisier devant les supermarchés, des pneus brûlent sur le parvis des mairies, préfectures et permanences d’élus sont prises pour cibles…

Les signes annonciateurs de cette colère paysanne s’étaient pourtant multipliés au cours des dernières semaines. En Europe, où des mobilisations avaient agité ¬l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique. Mais aussi en France où, depuis novembre 2023, des agriculteurs retournaient les panneaux de signalisation plantés à l’entrée des communes, en symbole d’une profession qui « marche sur la tête ». Le 10 janvier, dans un (...) Lire la suite »

2

6 janvier 2024

Le Monde Diplomatique, janvier 2024

Bernard GENSANE

Julien Brygo envisage une élection étasunienne de tous les dangers : Dans la liste des primaires précédant l’élection présidentielle américaine de 2024, la Caroline du Sud attirera tous les regards en février prochain. Côté démocrate, la victoire du président Joseph Biden paraît acquise ; côté républicain, le scrutin dans cet État conservateur devrait sceller le sort des concurrents de M. Donald Trump. Seul problème : une majorité des Américains ne veut ni de l’un ni de l’autre…

Pour Benoit Bréville, au regard du droit international, la situation est limpide : la Russie occupe illégalement son voisin ukrainien, tout comme Israël occupe illégalement son voisin palestinien, ce que les Nations unies ont maintes fois condamné. Tous deux devraient inspirer la même réprobation aux Occidentaux, qui défendent l’idée d’un « ordre fondé sur des règles » (ruled-based order). Il n’en est rien. Dans un cas, les États-Unis et l’Union européenne se tiennent aux côtés du pays agressé ; dans l’autre, du pays agresseur.

Dès les (...) Lire la suite »

3

8 novembre 2023

Le Monde Diplomatique, novembre 2023

Bernard GENSANE

Benoît Bréville et Pierre Rimbert défendent la cause du Monde Diplomatique comme celle d’un journal non-aligné : « De l’effondrement financier de 2008 à l’embrasement du Proche-Orient en passant par la crise climatique et l’invasion de l’Ukraine, la planète a connu ces quinze dernières années une série de secousses qui affolent les boussoles intellectuelles et géopolitiques. Pas celle du Monde diplomatique, qui défend, presque seul désormais, le non-alignement. Et sollicite ses lecteurs pour soutenir son combat. […] Dans les médias français, la focalisation sur les crimes de guerre commis par les combattants du Hamas reformule l’ensemble du conflit israélo-palestinien en termes de « terrorisme islamiste ». Sitôt ce recadrage effectué dans un pays meurtri par de multiples attentats de ce type, il ne s’agit plus pour les médias d’informer, mais de relayer les consignes de fermeté du pouvoir et de pourchasser ceux qui les discutent.

Depuis sa création en 1954 jusqu’aux années 1980, Le Monde Diplomatique a (...) Lire la suite »

3

29 octobre 2023

Le Monde Diplomatique, novembre 2023

Bernard GENSANE

Benoît Bréville et Pierre Rimbert défendent la cause du Monde Diplomatique comme celle d’un journal non-aligné : « De l’effondrement financier de 2008 à l’embrasement du Proche-Orient en passant par la crise climatique et l’invasion de l’Ukraine, la planète a connu ces quinze dernières années une série de secousses qui affolent les boussoles intellectuelles et géopolitiques. Pas celle du Monde diplomatique, qui défend, presque seul désormais, le non-alignement. Et sollicite ses lecteurs pour soutenir son combat. […] Dans les médias français, la focalisation sur les crimes de guerre commis par les combattants du Hamas reformule l’ensemble du conflit israélo-palestinien en termes de « terrorisme islamiste ». Sitôt ce recadrage effectué dans un pays meurtri par de multiples attentats de ce type, il ne s’agit plus pour les médias d’informer, mais de relayer les consignes de fermeté du pouvoir et de pourchasser ceux qui les discutent.

Depuis sa création en 1954 jusqu’aux années 1980, Le Monde Diplomatique a (...) Lire la suite »

3

31 août 2023

Le Monde Diplomatique, septembre 2023

Bernard GENSANE

Dans son éditorial, Benoit Bréville fustige l’hypocrisie de la classe politique après l’achat, par Bolloré, du Journal du Dimanche : « Pendant le creux éditorial des vacances, les médias ont été tenus en haleine par l’histoire terrifiante du Journal du dimanche. Bible hebdomadaire de la bourgeoisie libérale, le périodique est réputé pour ses entretiens ministériels complaisants, ses reportages de Bernard-Henri Lévy et sa détestation des mouvements sociaux. En juin dernier, le milliardaire Vincent Bolloré a imposé à sa tête un directeur proche de l’extrême droite. En menant quarante jours de grève, la rédaction a soudain découvert la rudesse du combat social qu’elle qualifiait de « grogne » quand d’autres s’y livraient. Cela n’a pas empêché la reparution, le 6 août, d’un hebdomadaire mis en conformité avec les idées de son nouveau propriétaire, lequel avait appliqué la même recette à la chaîne i-Télé, rebaptisée CNews.

On dit que Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. L’été n’a (...) Lire la suite »

2 août 2023

Le Monde Diplomatique, août 2023

Bernard GENSANE

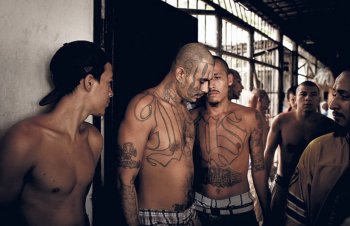

Benoit Bréville dénonce la religion sécuritaire. Clichy-sous-Bois, 27 octobre 2005. Poursuivis par les forces de l’ordre, deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, se réfugient dans un transformateur et décèdent électrocutés. Des heurts éclatent en Seine-Saint-Denis, qui s’étendent bientôt à l’ensemble du pays. Après trois semaines de révolte, le président Jacques Chirac déplore que « certains territoires cumulent trop de handicaps, trop de difficultés », et appelle à combattre « ce poison pour la société que sont les discriminations ». Il fustige également l’« immigration irrégulière et les trafics qu’elle génère » ainsi que les « familles qui refusent de prendre leurs responsabilités ».

Nanterre, 27 juin 2023. Nahel Merzouk, 17 ans, est abattu d’une balle dans la poitrine lors d’un contrôle routier. Les émeutes se répandent comme une traînée de poudre dans tout le pays. L’épisode sera court (cinq jours), mais intense : 23 878 feux sur la voie publique, 5 892 véhicules incendiés, 3 486 personnes interpellées, 1 105 (...) Lire la suite »

1

2 juin 2023

Le Monde Diplomatique (juin 2023)

Bernard GENSANE

Benoît Bréville dénonce des « assauts contre l’histoire : « Quiconque découvrirait la seconde guerre mondiale à l’aune de ses commémorations en 2023 n’y comprendrait pas grand-chose. Le 27 janvier, le directeur du Musée d’Auschwitz célébrait l’anniversaire de la libération du camp sans inviter ses libérateurs. La Russie a bien été évoquée lors du discours protocolaire, mais seulement pour comparer Auschwitz et la guerre en Ukraine – « une fois encore, des innocents sont tués en masse en Europe ». Le 25 avril, le président néofasciste du Sénat italien, M. Ignazio La Russa, a lui aussi fêté la libération de son pays en fustigeant Moscou. En visite à Prague ce jour-là, il s’est recueilli devant le Mémorial Jan Palach, puis il a visité un camp de concentration nazi. « Une tentative mesquine de jeter dans le même chaudron “tous les totalitarismes du XXe siècle”, dans une nuit où toutes les vaches sont noires, au point qu’on finit par ne plus voir de vaches du tout », a commenté la philosophe et journaliste Cinzia Sciuto. (...) Lire la suite »

5

1er mai 2023

Le Monde Diplomatique (Mai 2023)

Bernard GENSANE

Dans son éditorial, Benoît Bréville nous ramène au XIXe siècle, quand les pauvres avaient honte et faim : « Jadis, on y voyait vertu. Avant d’obtenir pitance, les indigents devaient ressentir l’opprobre de la mendicité. On les obligeait à jouer des coudes devant les œuvres de charité, à patienter dans le froid sous l’œil méprisant des passants. Ainsi, ils chercheraient à s’extraire de leur condition.

Nul ne défend plus cette « pédagogie de la honte (1) », qui connut son heure de gloire au XIXe siècle. Les services sociaux et les organisations caritatives prétendent à présent restaurer l’« autonomie », la « dignité » des démunis, grâce à des épiceries sociales et des supermarchés solidaires qui offrent une apparence de liberté en proposant de choisir entre quelques produits souvent peu ragoûtants. Des applications relient même directement requérants et commerçants, afin d’« éviter à des étudiants ou à des travailleurs pauvres la stigmatisation et la honte qu’ils ressentent à se rendre dans des centres de secours (...) Lire la suite »

1

4 avril 2023

Le Monde Diplomatique, avril 2023

Bernard GENSANE

Benoît Bréville voit le peuple français débout et le pouvoir politique obstiné : « Les coups de menton de l’exécutif et les brutalités policières témoignent de la fébrilité du pouvoir français. Et pour cause : la contestation de la réforme des retraites porte en germe celle de l’ordre social soutenu par le gouvernement. »

Akram Belkaïd et Martine Bulard se demandent si, aujourd’hui, le faiseur de paix ne serait pas Pékin : « Après sept années de brouille, l’Arabie saoudite et l’Iran ont rétabli leurs relations diplomatiques. Grâce à sa médiation réussie, la Chine endosse le rôle d’acteur majeur dans les relations internationales et démontre que les États-Unis n’ont plus le monopole de l’influence au Proche-Orient. Reste à savoir si Riyad et Téhéran sauront dépasser leurs multiples différends.

Pour Ariane Denoyel, les vaccins et la science sont à l’origine de la défiance : « L’injection massive d’argent public pour lutter contre le Covid-19 n’a pas desserré la mainmise de l’industrie sur la production de l’information (...) Lire la suite »

1