Auteur : Rosa LLORENS

10 avril 2024

Los Delincuentes ou : les bobos dans la pampa

Rosa LLORENS

La presse mainstream s’est trouvé un nouveau chouchou : le cinéma argentin et, en l’occurrence, Los Delincuentes de Rodrigo Moreno : elle se délecte de sa sensibilité anarchiste, ou, tout au moins, « anar » et libertaire. Mais que mettent Le Figaro ou Les Inrocks sous le terme d’anarchisme, et qu’ont-ils en fait apprécié dans ce film ?

Pour Le Monde, il exprime un « refus de la routine productiviste et de la rente existentielle » (curieuse expression qui semble désigner, avec quel mépris, le travail salarial). Les Inrocks y voient un « trésor libertaire », et Francetvinfo la recherche de « la liberté à tout prix ». Voilà bien le problème de cette pseudo-utopie : il n’y est question que de liberté abstraite. Et Radio-France a beau y déceler une réaction à la politique de Javier Milei, en réalité, le film et le nouveau président argentin se rejoignent sur l’essentiel : l’individualisme ultra-libéral. Personne, à aucun moment, ne semble soupçonner qu’il y a une voie collective vers la liberté, et que celle-ci est (...) Lire la suite »

3

26 février 2024

La ferme des Bertrand : entre émotion et perplexité

Rosa LLORENS

La sortie de La ferme des Bertrand, de Gilles Perret, semble arriver au moment le plus opportun : elle constitue un hommage à un groupe d’agriculteurs et à leur travail à l’heure où les paysans sont obligés de défendre leur outil de travail contre Macron, Bruxelles et l’Empire étasunien. Mais, malgré la force d’émotion du film, on peut se demander s’il éclaire vraiment la situation actuelle.

Le film reprend des images d’un premier documentaire, en noir et blanc, de Marcel Trillat, en 1972, d’un premier documentaire de Gilles Perret, de 1997, « Trois frères pour une vie », dont La ferme des Bertrand prend la suite. On suit donc, sur 50 ans, une famille d’éleveurs de Quincy, en Haute Savoie (près de Genève), remarquable en ce qu’elle a réussi à préserver son exploitation à travers trois transmissions : trois frères ont d’abord repris la ferme de leurs parents, puis un de leurs neveux, avec sa femme Hélène, et maintenant un fils et un gendre d’Hélène. Le héros du film, c’est André, seul survivant de la fratrie (...) Lire la suite »

6

26 janvier 2024

La défaite de l’Occident : Emmanuel Todd lance une bombe

Rosa LLORENS

Tout le monde parle du dernier ouvrage d’Emmanuel Todd et, dans l’univers médiatique mainstream, pour le vilipender. Cela prouve à la fois que cet intellectuel français est incontournable, et que ses thèses sont un véritable brûlot, dangereux pour l’establishment. Il ne se contente pas d’annoncer la défaite de l’Occident, il passe en revue les faits qui la rendent inéluctable et irréversible, marquant une spectaculaire évolution par rapport à La lutte des classes en France au XXIe siècle (2020) : s’il y réaffirmait sa fidélité profonde aux Etats-Unis, il présente aujourd’hui ceux-ci comme un véritable Empire du Mal, la menace principale pour la planète, un trou noir qui aspire avant tout ses alliés ou plutôt ses vassaux. On pense à Fenrir, le grand loup de la mythologie nordico-germanique, qui doit un jour ouvrir sa large gueule pour avaler hommes et dieux, et amener la fin du Monde.

La défaite de l’Occident est un grand livre à bien des titres : d’abord, Todd apporte sa prestigieuse caution intellectuelle (...) Lire la suite »

24

25 décembre 2023

Les Colons : au Chili aussi, le génocide à l’origine de l’Etat

Rosa LLORENS

Les Colons, de Felipe Galvez Haberle, est un film qui, avec une sobriété remarquable, ouvre des perspectives éclairantes sur toute l’Histoire du Chili moderne. Il raconte l’entreprise d’extermination des Indiens Selk’nam, perpétrée des années 1880 jusqu’au début du XXe siècle, sur l’initiative du grand propriétaire José Menéndez, qui voulait faire de la Terre de Feu, argentine comme chilienne, un immense pâturage pour ses troupeaux de moutons, et pour qui la présence de quelques milliers d’Indiens était un obstacle au « progrès ». Pour cela, il charge deux hommes de main, l’Ecossais MacLennan et le yankee Bill, tueur de Comanches, d’éliminer les Indiens, avec l’aide d’un guide métis, Segundo, à travers les yeux duquel nous suivrons l’opération.

Le film s’ouvre sur la construction d’une palissade qui doit enclore les troupeaux de moutons qui, avec leur « or blanc », feront la fortune de Menéndez. La citation mise en exergue du film : « Les troupeaux innombrables de moutons sont chez vous tellement voraces et (...) Lire la suite »

6

4 décembre 2023

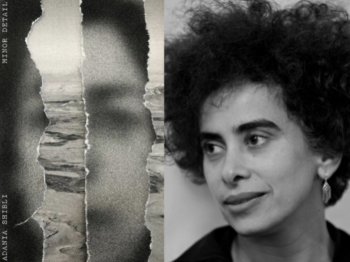

“ Un détail mineur ”, d’Adania Shibli : destruction et résistance de la Palestine

Rosa LLORENS

Le 23 novembre dernier, Le Point titrait : « Le viol, arme de guerre du Hamas », employant ce procédé permanent des sionistes, l’inversion des charges. Le livre d’Adania Shibli vient donc à point : Un détail mineur, publié en 2016 à Beyrouth, et publié par Actes Sud en 2020, a fait parler de lui à l’occasion de la dernière Foire du Livre de Francfort, lorsque les responsables ont décidé d’annuler (ou suspendre sine die) son Prix à la suite de l’opération palestinienne du 7 octobre ; ils ont voulu, ont-ils dit, condamner cette attaque et rendre plus audible la voix des auteurs israéliens (comme si elle risquait d’être étouffée !). Le sujet du livre était en effet d'actualité : le massacre de chameliers bédouins et de leurs quelques bêtes, et le viol et l’assassinat d’une jeune fille, dans le désert du Néguev, en 1949, par un détachement militaire israélien.

Le récit est divisé en deux parties : la première suit, dans sa routine quotidienne, le commandant de ce détachement qui a pour mission de contrôler la zone, (...) Lire la suite »

1

1er décembre 2023

Joséphine, combien de divisions ? ou la mystification des biopics

Rosa LLORENS

A lire les critiques sur le Napoléon de Ridley Scott, il semble qu’on n’ait d’autre choix que d’aimer ce blockbuster ou d’apparaître comme un franchouillard admirateur de Napoléon. Les commentateurs français regrettent alors que le film ne mette pas assez en valeur le génie militaire de l’Empereur, et les aspects positifs de sa politique intérieure – ici intervient la tarte à la crème du Code Civil. On saisit bien là le rôle des médias : quand ils ne portent pas aux nues ou ne dénigrent pas carrément un film, ils posent en tout cas pour nous les limites de la réflexion.

Bien sûr, il y a une autre position possible : dénigrer le film et haïr Bonaparte.

Quel est l’atout de cet énième film sur Napoléon ? Le rôle attribué à Joséphine, qui serait l’explication de toute la vie publique et des entreprises guerrières de Bonaparte. D’abord, ce n’est pas une idée très originale : il suffit de consulter Wikipédia pour trouver une quinzaine de films centrés sur Joséphine, parmi eux Joséphine, l’atout irrésistible de (...) Lire la suite »

9

29 octobre 2023

Astérix et la propagande sioniste

Rosa LLORENS

Un nouvel album d’Astérix, L’Iris blanc, vient de sortir, sans doute dans la même veine que les précédents, qui ont connu la même évolution que les studios Disney : de plus en plus de néo-féminisme (des héroïnes plus bagarreuses, plus hardies, plus fortes en tout que les mâles), et de problématiques contemporaines (véganisme) qui entrent en contradiction avec les personnages d’Astérix, au point que ceux-ci ne sont plus que des porte-manteaux à affubler des derniers oripeaux à la mode dans les salons bobos ou woke.

Ce qui ne veut pas dire que les Astérix à l’ancienne étaient sans reproches. Dans L’Odyssée d’Astérix, Uderzo prend parti pour Israël, d’une façon outrée et avec une mauvaise foi que l’actualité rend encore plus insupportable. L’album, paru en 1981, était un hommage à Goscinny, mort en 1977, et est dédié « à René " , qui apparaît sous le nom de Saül Péhyé, commis du marchand Samson : Uderzo met ainsi en avant la judéité de Goscinny, d'origine juive polono-ukrainienne. Les irréductibles Gaulois s’y (...) Lire la suite »

13

19 septembre 2023

De quoi Barbenheimer est-il le nom ?

Rosa LLORENS

Nous venons de vivre un phénomène médiatique (et non cinématographique) énorme : tous les écrans saturés par deux films en apparence très différents, mais tous deux étasuniens, Barbie et Oppenheimer ; cela veut forcément dire quelque chose. Pourtant, on cherche encore les articles stimulants sur ce sujet. Pourquoi ? Et quel symbole peut-on lire sous ce blitzkrieg médiatique ?

Pour Barbie, la réponse à la première question paraît claire : on est simplement stupéfié, médusé ; par quel bout prendre un film aussi imbécile et une telle arnaque (deux heures de placement de produit) ? « Les cons, ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnaît » : hélas, on n’en est plus là. Il faut être futé, au contraire, pour comprendre qu’à partir d’un certain degré, la connerie réduit l’adversaire au silence : comment argumenter contre Barbie, si on ne veut pas répéter des évidences qui risqueraient d’apparaître comme de fastidieux poncifs ?

Bien sûr, Oppenheimer est un autre cas de figure : là, on a affaire à un film sérieux (3 heures !), d’un réalisateur dont on vante l’intelligence, Christopher Nolan. Mais, là non plus, on ne trouve guère d’angle d’attaque pertinent, et les critiques se limitent le plus souvent à des aspects secondaires. Curieusement, même les critiques le plus à gauche prennent le film au sérieux au premier degré, celui des discussions entre scientifiques menés par un Cillian Murphy zombifié (on (...) Lire la suite »

7

10 septembre 2023

Le gang des Bois du Temple : ma cité contre l’Arabie Saoudite

Rosa LLORENS

Il était facile d’opposer Le gang des Bois du Temple à la dernière Palme d’or : pour L’Humanité, c’est « une anatomie d’une chute « sans cinoche » » . Rabah Ameur-Zaïmeche nous propose en effet l’« anatomie » d’une bande de lascars dans une cité : cela nous ouvre plus au monde réel et aux problèmes de la société actuelle que les avanies d’un couple d’intellos conçues pour le Festival de Cannes. La presse est le plus souvent élogieuse (une des seules exceptions : Le Figaro) à l’égard du film de RAZ ; il est certes surprenant, à la fois humain, poétique, mais aussi hétérogène, et on peut s’interroger sur certains aspects, religieux et politiques.

Ce n’est pas un film d’action qu’a voulu faire RAZ : le braquage lui-même, l’enquête par un détective privé, et le dénouement sanglant sont rapidement expédiés, presque résumés, en opposition à des séquences, qu’on pourrait considérer comme des temps morts, ou de flottement, qui sont, elles, filmées avec lenteur, et développées. RAZ prend plaisir à faire sentir l’atmosphère (...) Lire la suite »

1

29 août 2023

Anatomie d’une chute (mais qui est en train de tomber ?)

Rosa LLORENS

Les films présentés, et surtout primés, à Cannes, font souvent d’emblée l’objet d’éloges dithyrambiques : on crée le buzz pour influencer la réception du film ; puis, une fois sortis en salles, une fois que tout le monde peut juger sur pièces, ils suscitent des critiques nettement plus mesurées. Anatomie d’une chute pourrait connaître la même gradation.

Les films présentés, et surtout primés, à Cannes, font souvent d’emblée l’objet d’éloges dithyrambiques : on crée le buzz pour influencer la réception du film ; puis, une fois sortis en salles, une fois que tout le monde peut juger sur pièces, ils suscitent des critiques nettement plus mesurées. Anatomie d’une chute pourrait connaître la même gradation.

Question buzz, Justine Triet a fait fort, en raccrochant son film à une diatribe anti-gouvernementale, à propos de la réforme des retraites, et des menaces pesant sur « l’exception culturelle française » : les réactions ont été, comme on pouvait s’y attendre, pavloviennes, la droite dénigrant Triet, la gauche encensant, d’un seul mouvement, son courage politique et son talent. Mais son discours de remise de Palme d’or est-il crédible ? D’abord, il est curieux de voir mettre sur le même plan les subventions accordées aux cinéastes français, et la question vitale des retraites (« Cinéastes, prolétaires, même combat » ?). Puis, quand Ken Loach fait un discours (...) Lire la suite »

6