Pour expliquer la crise économique, les keynésiens invoquent le plus souvent l’austérité et l’hyper financiarisation de l’économie ou l’absence de relance économiques. Si on écoute les Piketty, Krugman ou autre Stiglitz, il suffirait d’appliquer deux ou trois mesures efficaces pour que le capitalisme soit régulé, rendu pérenne et que l’on reparte comme dans les années 1950.

Dans son livre star, Capital au XXIeme siècle, Piketty se hasarde à la démonstration suivante : les inégalités sociales sont le résultat d’une plus grande richesse produites chaque année par l’intermédiaire du capital dont le rendement est supérieur à la croissance de l’économie. Cette inégalité entre un rendement du capital et une croissance de l’économie inférieure est pour lui à la source de la profonde divergence entre les riches et les pauvres et presque la raison pour laquelle le capitalisme marche sur la tête. Mais, attention, non seulement Piketty a décelé le problème mais il a, en plus, le remède à ce mal profond. Selon lui il faut imposer un impôt mondial progressif sur le capital. Cela en est pathétique car il faut nous expliquer comment cet impôt sera prélevé alors que plus de 15 % du PIB mondial se trouve dans les paradis fiscaux à l’abri de tout regard indiscret et que les capitalistes ont une armée d’avocats fiscalistes pour soustraire leurs profits, honnêtement ou pas, au fisc. De plus, de cet argent qu’ils voudraient taxer puis redistribuer n’existe que sur papier et bien souvent elle ne représente aucune valeur d’usage.

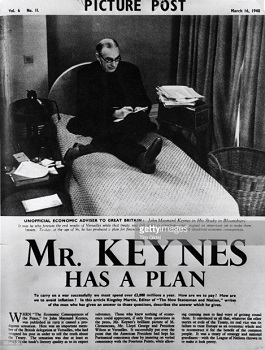

D’autres économistes guère plus lucides avancent des propositions qui consisteraient à revenir aux principes keynésiens de base. Il suffirait donc d’augmenter les dépenses publiques et les salaires pour que la consommation augmente puis par un mécanisme aussi vertueux que fumeux que cela rejaillissent sur la production et donc au final la sacro-sainte croissance. Pour cela ces gens auréolés du label « de gauche » implorent auprès des puissants de faire tourner la planche à billet comme l’on fait les États-Unis ou le Japon. Pourtant quarante années d’endettement souverain démentiel de la part de ces deux pays n’ont pas suffi pour relancer la machine économique. Mais visiblement il en faudra encore plus pour mettre fin à cet enfumage fallacieux.

Comme la sphère financière est parvenue à occuper une place prépondérante au détriment de la sphère productive de l’économie, à écouter ces grands économistes, il faudrait que l’on arrache le capital des mains des banquiers et qu’on le donne aux industriels qui relanceront la production et nous sortira de cette ornière. C’est bien vite oublié que même en fléchant une plus grande portion de la plus-value dans la sphère industrielle, ce capital ne saurait fructifier davantage. En effet, les industriels sont nombreux à admettre qu’il ne manque pas de capital à investir, mais qu’ils manquent plutôt des occasions pour le faire fructifier. Les nouveaux marchés sont inexistants et ceux disponibles sont l’objet d’âpres luttes économiques et militaires comme chacun peut l’observer aux quatre coins de la Terre.

Ainsi, ceux que l’on présente souvent comme les seuls opposants au libéralisme décomplexé feraient converger harmonieusement les intérêts mutuels entre le capital et du travail, que tout exploité comprend bien. En essayant d’atténuer les contradictions du capitalisme grâce à l’accroissement de la dette d’une part et d’une juste redistribution d’autre part, il nous feraient presque oublier que le mode de production se lézarde à vue d’œil. Ce genre d’économistes (souvent atterré) sème la désillusion dans la tête des prolétaires qui, du coup, peuvent encore croire qu’il y a une place pour le capitalisme à visage humain.